역사의 프레임에 갇힌 여성독립운동가

페이지 정보

작성자 운영자 작성일25-03-31 13:27 조회212회 댓글0건본문

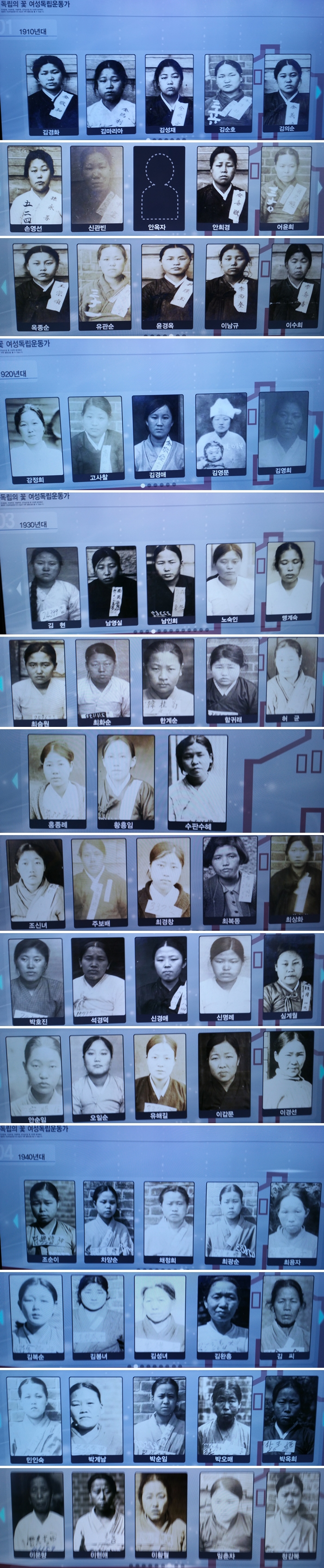

[여성독립운동가] 역사의 프레임에 갇힌 여성독립운동가

여성, 역사의 기억을 소환하자

역사는 소리 없이 흐른다지만 결코 소리 없이 채워지지 않는다. 3.1운동 100주년에 여성독립운동가는 이슈화됐지만 딱 거기까지였다. 기존 역사 프레임의 틀을 깼던 여성의 역사 소환은 멈추고 말았다. 여성독립의 발굴 대상자 수만큼 체계적인 발굴기준과 서훈체계의 필요를 요구하는 목소리는 소멸되고 여성독립운동가 이름만 명명하는 수준에 머물렀다. 100주년 이후 행사와 활동들은 멈췄고, 코로나19 확산과 함께 관심 영역에서 멀어지고 있다. 이 시점에 필자는 위기 극복의 동력으로 여성의 역사를 소환하길 권한다.

여민(女民), 독립과 저항을 외치다

고종 31년 갑오개혁 군국기무처 의결안에는 “문벌과 반상의 등급을 격파하고 귀천에 구애됨이 없이 인재를 선용할 것”을 명시했다. 그로부터 4년 뒤 1898년 북촌에서는 양반부인이 주도한 최초 여권선언서인 ‘여권통문’이 발표됐고 15년 뒤 1909년에는 ‘여성유학생 환영회’가 열려 최초 유학생 박에스더‧윤정원‧김란사는 고종황제 은장을 수여받았다. 1세대 여성지식인의 출현은 사회변화를 인식하는 귀성(歸性)을 불러 일으켰고 사회 통념을 뚫고 조국독립의 열망을 꽃피웠다.

한국여성의 독립운동은 여성해방을 부르짖었던 서구 여성운동과 달리 ‘일제저항’과 ‘국권회복’이라는 조국현실의 중첩된 과제와 마주하며 의분(義憤)을 우선했다. 개화기 근대화운동의 태동이 여성구국 의지를 일으키고 여성교육은 국가의 안위를 걱정하는 독립운동가로 성장하는 터전이 되었다. 위태로운 나라를 구하는데 신분과 성별의 구분은 없다는 신념으로 여성들은 구국운동에 나섰다. 여성의병운동, 여성국채보상운동, 여성3.1운동과 국내외 독립운동 과정에서 여성은 주어진 환경에 머물지 않고 독립운동을 실천했다. 1919년 조직된 여성단체가 평양‧상해‧여주‧하와이‧미주‧멕시코, 훈춘 등 12개에 달했고, 광복 이전 여성단체는 70개가 훌쩍 넘었다. 여학생‧교사‧여공‧여승‧상인‧농민‧의사‧간호사 등 다양한 위치에서 스스로 독립운동의 주역이 된 이유를 우리는 알아야 한다.

프레임에 갇힌 여성사, 위기 극복의 동력으로

최근 젠더 이슈에 여성들은 멈칫했다. 남녀 구분의 시각이 대립되고 갈등을 양산하면서 본질은 희미해져가고 있다. 이 시점에 ‘국가’라는 거대한 담론 속에 스스로 질책하고 물음하고 고군분투한 여성의 역사를 소환해야 한다. 여성독립운동은 젠더 이슈를 넘어선 그 무엇이다. 스스로 독립운동을 전개해 민국시민(民國市民)임을 증명한 끊임없는 역사의 몸짓이었고 그 시대인의 강렬한 대화였다. 암울했던 역사의 순간, 오직 주시했던 독립의 과제는 시대를 넘어 우리에게 묻고 있다. 그 시대 여성들이 무엇을 선택했고 어떤 실천을 했는가를. 역사는 그 시대인의 삶이요 현재의 거울이다. 제도와 사회·편견의 울타리에 갇혔던 여성이 세상에 나선 이유, 이것은 여성이 역사의 배면(背面)에서 나서야 하는 이유와 동일하다.

출처 : 여성신문(https://www.womennews.co.kr 2021.08.15 ), 심옥주(한국여성독립운동연구소장)

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.