글로벌 냉전사에 눈부시게 빛나는 자랑스러운 제주도민들

페이지 정보

작성자 운영자 작성일25-04-16 18:19 조회1,416회 댓글0건본문

글로벌 냉전사에 눈부시게 빛나는 자랑스러운 제주도민들

[탐라문화] 1919의 세계, 1947의 제주 ②

1967년 출범한 제주대 탐라문화연구원은 제주대학교 최초의 법정연구소라는 위상을 지니고 있다. 특히 학술지 ‘탐라문화’는 한국학술진흥재단 등재지 선정, 인문사회연구소지원사업선정 등 제주에 대한 연구를 세상을 알리는 중요한 창구 역할을 했다. [제주의소리]는 탐라문화연구원과 함께 ‘탐라문화’ 논문들을 정기적으로 소개한다. 제주를 바라보는 보다 넓은 창이 되길 기대한다. 연재분은 발표된 논문을 요약·정리한 것이다. [편집자 주]

한반도의 1919년 경험은 이러한 초국가적, 세계사적 맥락에서 그 의미를 찾을 수 있다. 당시 식민지 세계의 다른 지역이 그랬던 것처럼, 1919년은 한반도에서도 놀라운 반식민주의적 각성과 함께 근대 공화주의 국가 건설에 대한 대중적 열망의 시발점이었다.

아시아의 다른 곳에서도 그러했듯이 한반도에서는 3.1운동에서 일어난 대중의 자결권 주장에 대한 제국의 폭력적 탄압이 있었고, 이로 인해 독립운동이 이후 좌우 이념적 궤적으로 분화되는 결과를 낳았다. 탈식민과 국가 독립을 향한 이러한 서로 다른 길은 문화적 자각과 점진적인 힘의 결집을 강조하는 무수한 다른 접근 방식에 비해 무장 저항이 우선순위를 차지하기도 했다.

1917년의 볼셰비키 혁명은 이러한 정치적 분열에 결정적인 역할을 했으며, 우드로 윌슨의 자결주의 수사와 위계적 국제 질서에서 미국 권력의 위치 사이에 존재한 모순에 대한 실망감도 크게 작용했다. 1919년은 식민지 세계 전반에 걸쳐 획기적인 시간이었지만, 특히 당해 3월 대중 봉기라는 형태로 나타난 한반도의 경험은 몇 가지 괄목할만한 요소를 보여준다. 삼일운동에 대한 한국의 역사 담론에서는 특히 두 가지 관용구가 두드러진다. ‘평화로운’ 행진과 ‘남녀노소(즉 모두)’가 바로 그것이다.

3월 1일 봉기로 인해 생성된 공공 영역의 구성과 관련하여 이러한 표현을 이해하기 위하여 잠깐 정치 이론을 고려할 필요가 있을지 모르겠다. 이와 관련하여 주목할 만한 것이 한나 아렌트가 1958년 저서 ‘인간의 조건’에서 주창한 공공의 세계에 대한 개념이다. 삼일 봉기는 평범한 시민들이 주로 언어적 행위와 평화적 수단을 통해 주권적 권리를 주장함으로써 자유로운 정치적 주체가 되는 광장을 만들어냈다. 이들의 언어 행위가 전달하고자 하는 메시지는 주로 식민지 지배로부터의 독립과 정치적 자결권이었지만, 주목할 만 한 점은 남녀노소라는 표현에서 알 수 있듯이 기본적으로 다양한 개별 정치 주체들이 서로의 다름에도 불구하고 공동의 목소리로 제기했다는 점이다.

아렌트는 자유로운 정치적 주체의 언어 행위에 기반을 둔 정치적 행동이라는 개념을 폭력과 동의어인 권력이라는 개념에 대비시켰다. 1919년 3월의 자유롭고 자발적이며 민주적인 정치적 행동은 이 권력, 이 경우에는 일본 제국의 권력에 직면하여 좌절되었다. 이후에도 행동과 권력의 대립은 계속되었다. 여기서 주목할 만한 사건이 1947년 3월, 그 해의 3.1절을 기념하며 남도 제주에서 당시 남한을 점령하고 있던 미군정에 항의하기 위해 섬 주민들이 봉기한 사건이다. 1947년 3월은 글로벌 냉전의 초기 역사에 있어서 중요한 시간이었다. 당해 3월 12일 우리가 트루만 독트린으로 알고 있는 미국 트루만 대통령의 의회 연설이 있었다. 이른바 글로벌 영역에서 냉전 체제 성립의 신호탄이라고 이해되는 사건이다.

1947년 3월 1일 서울에서도 삼일절 기념식이 열렸었다. 기념식은 하나가 아니라 둘이었다. 한국 현대사 서술에는 이를 서울운동장에서 열린 우익의 행사와 남대문의 좌익 행사로 지칭한다. 양 행사 참여자들 사이에 각목을 휘두르고 투석을 하는 등 충돌이 있었다는 것도 언급된다. 이보다 한해 전, 해방 후 처음 열린 삼일절 기념식 역시 통일된 것이 아니었다. 한국민주당과 한국국민당의 기미독립선언 기념회는 서울운동장에서 조선인민당과 조선공산당의 삼일기념대회는 남산광장에서 따로 열렸다. 기념행사만은 제발 같이 거행할 것을 촉구한 당시 주요 언론의 하나 된 목소리를 뒤로한 채로 그러했다.

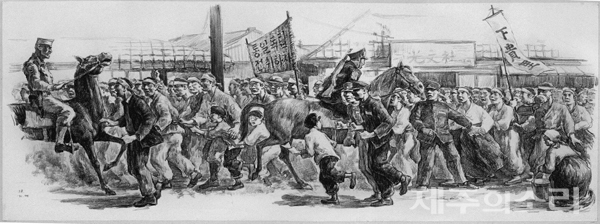

같은 날 제주에서는 제주북초등학교를 비롯하여 여러 곳에서 삼일절 기념식이 있었다. 제주의 행사는 서울과 달리 소위 좌우로 갈라진 것이 아니었고 1919년 3월이 그러했듯이 시작은 남녀노소가 모두 참여한 평화로운 집회였다. 강요배 화백이 그리듯이 일면 마을 축제 같은 행사였다. 그런데 북초등학교의 군중이 행사를 마치고 관덕정에 도착했을 때는 그 축제 같고 평화로운 모습이 사라진다. 대신 미군 기병과 총을 겨누고 있는 지역경찰의 살벌한 모습 그리고 이를 직면한 군중의 분노, 이렇게 숨 막히는 장면이 이어진다.

1947년 3월 제주의 항쟁은 1919년 3월의 항쟁과 마찬가지로 평화적이고 남녀노소가 참여한 언어와 외침을 수단으로 한 그들 모두의 것이었다. 그리고 후자와 마찬가지로 결국 엄청난 폭력을 대면하게 되었다. 1919처럼 1947 평화 시위의 실패는 이후 1948년 4월에 이르면 무장 저항으로 진전되었고, 1948~1953년 소규모의 반란군과 국가 권력의 엄청난 폭력을 수단으로 한 비극적인 대치는 섬 공동체 전체를 황폐화했다.

그렇지만 이 폐허에 아렌트가 그렇게 간절히 꿈꾸었던 진정한 정치적 행동, 진정하게 자유로운 정치적 주체들의 모습이 있다. 꿈이 아니라 역사적으로 실재하는, 글로벌 냉전사에 눈부시게 빛나는 제주도민의 자랑스러운 모습이다.

글쓴 이: "권헌익(사회인류학을 전공, 영국 케임브리지대학 트리니티칼리지에서 석좌교수로 재직 중이며 현재 서울대 아시아연구소의 메가아시아 프로젝트에 참여하고 있다. 제주의 현대사 경험을 포함한 저서 『전쟁과 가족』은 미국아시아학회의 제임스 팔레 상과 한국문화인류학회의 임석재 상을 수상하였다.)

출처: 제주의 소리, 2025.03.23https://www.jejusori.net/news/articleView.html?idxno=434951

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.