‘셰어(SHARE)’, “새로운 사회를 위한 재생산 정의” 특강 연다

페이지 정보

작성자 운영자 작성일25-05-30 13:17 조회1,206회 댓글0건본문

‘셰어(SHARE)’, “새로운 사회를 위한 재생산 정의” 특강

지난 12월 3일 비상계엄 선포부터 윤석열 대통령 파면까지, 123일간 한국 사회의 광장은 뜨겁게 요동쳤다. 시민들은 자유와 정의, 평등과 존엄을 외치며 거리로 나왔고, 헌정 사상 초유의 대통령 파면이라는 결과로 이어졌다. 그러나 파면 이후 조기 대선이 급박하게 진행되면서 광장에서 외쳤던 수많은 목소리는 빠르게 잊혀지고 있다. ‘모두의 권리’로 외쳐졌던 평등과 존엄은 대선 담론 속에서 실종됐다.

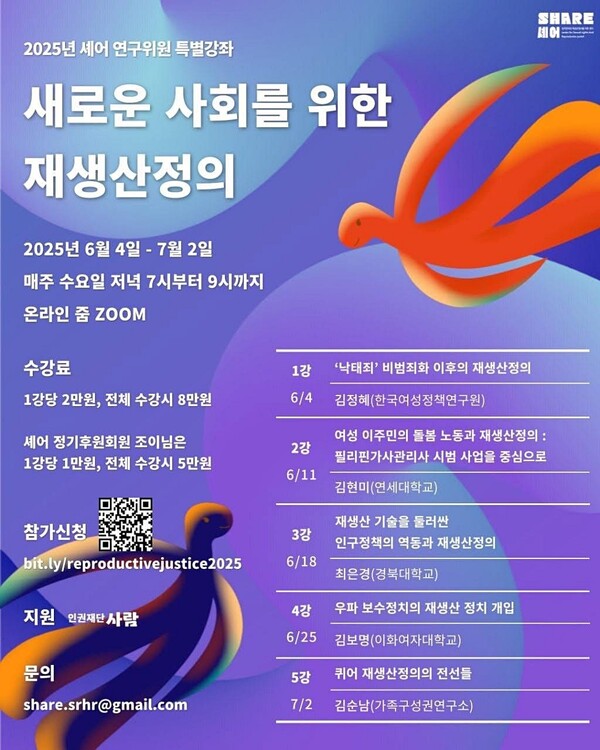

성·재생산권과 건강을 위한 활동을 이어온 단체 ‘셰어(SHARE)’는 이처럼 공적 기억에서 사라진 ‘광장의 외침’을 복원하고, 더욱 심화된 논의를 이어가기 위해 오는 6월 4일부터 7월 2일까지 ‘새로운 사회를 위한 재생산 정의’라는 주제로 특별강좌를 연다.

강좌는 매주 수요일 저녁 7시부터 9시까지 ZOOM을 통해 온라인으로 진행된다. 총 5강으로 구성된 이번 강좌는 ‘낙태죄’ 비범죄화 이후부터 보수 정치와 퀴어 이슈에 이르기까지 재생산 정의를 둘러싼 핵심 의제들을 심도 있게 다룬다.

1강(6월 4일)에서는 한국여성정책연구원 김정혜 연구위원이 ‘낙태죄’ 헌법불합치 이후 형성된 제도적 공백과 의료 접근성의 문제를 진단한다. 법적·정책적 대응이 미비한 가운데 성·재생산건강의 포괄적 보장이 여전히 미완이라는 점을 짚는다.

2강(6월 11일)에서는 연세대 김현미 교수가 서울시 필리핀가사관리사 시범사업을 중심으로 ‘이주여성의 돌봄노동’과 그에 내재한 계급·젠더·인종적 재생산불평등 구조를 분석한다. 돌봄의 사회화를 둘러싼 논쟁과 이주화된 여성노동의 현실을 교차적으로 성찰할 예정이다.

3강(6월 18일)은 경북대 최은경 교수가 맡아 재생산 기술과 인구정책 간의 관계를 조망한다. 가족계획사업 시기부터 최근의 생식 기술 확산까지, 우생학적 규범성과 계층화된 접근 문제를 중심으로 기술이 재생산 정의와 어떻게 충돌하고 있는지를 비판적으로 검토한다.

4강(6월 25일)은 이화여대 김보명 교수가 우파 보수정치의 재생산정치 개입 실태를 분석한다. 반동성애, 안티페미니즘, 극우 청년 담론 등을 통해 보수 정치가 성과 재생산을 어떻게 통제하려 하는지를 짚는다. 탈냉전 이후 등장한 새로운 ‘재생산 정치학’의 얼굴을 드러내는 강의다.

마지막 5강(7월 2일)은 가족구성권연구소 김순남 연구원이 ‘퀴어 재생산 정의의 전선들’을 주제로 발제한다. 전통적 가족제도에 균열을 내는 퀴어 가족 정치의 가능성과 한계를 함께 짚으며, 대안적 친족성과 돌봄의 방식을 탐색한다. 이 강의는 퀴어 운동과 가족구성권 운동의 교차점을 되짚는 중요한 자리가 될 전망이다.

셰어 관계자는 “이번 강좌가 광장에 오르지 못한 이야기들, 가장 소외된 이들의 삶에서 출발하는 재생산 정의의 담론을 확산하는 계기가 되길 바란다”고 말했다. 대선이라는 거대한 이벤트 속에서 사라졌던 ‘우리의 요구’가 선거 결과와 무관하게 다시 등장할 수 있도록, 이 강좌는 그 목소리의 발화점이 될 것으로 보인다.

강좌는 인권재단 ‘사람’의 지원을 받아 운영되며, 신청은 링크(bit.ly/reproductivejustice2025) 또는 QR코드를 통해 가능하다.

성·재생산권과 건강을 위한 활동을 이어온 단체 ‘셰어(SHARE)’는 이처럼 공적 기억에서 사라진 ‘광장의 외침’을 복원하고, 더욱 심화된 논의를 이어가기 위해 오는 6월 4일부터 7월 2일까지 ‘새로운 사회를 위한 재생산 정의’라는 주제로 특별강좌를 연다.

강좌는 매주 수요일 저녁 7시부터 9시까지 ZOOM을 통해 온라인으로 진행된다. 총 5강으로 구성된 이번 강좌는 ‘낙태죄’ 비범죄화 이후부터 보수 정치와 퀴어 이슈에 이르기까지 재생산 정의를 둘러싼 핵심 의제들을 심도 있게 다룬다.

1강(6월 4일)에서는 한국여성정책연구원 김정혜 연구위원이 ‘낙태죄’ 헌법불합치 이후 형성된 제도적 공백과 의료 접근성의 문제를 진단한다. 법적·정책적 대응이 미비한 가운데 성·재생산건강의 포괄적 보장이 여전히 미완이라는 점을 짚는다.

2강(6월 11일)에서는 연세대 김현미 교수가 서울시 필리핀가사관리사 시범사업을 중심으로 ‘이주여성의 돌봄노동’과 그에 내재한 계급·젠더·인종적 재생산불평등 구조를 분석한다. 돌봄의 사회화를 둘러싼 논쟁과 이주화된 여성노동의 현실을 교차적으로 성찰할 예정이다.

3강(6월 18일)은 경북대 최은경 교수가 맡아 재생산 기술과 인구정책 간의 관계를 조망한다. 가족계획사업 시기부터 최근의 생식 기술 확산까지, 우생학적 규범성과 계층화된 접근 문제를 중심으로 기술이 재생산 정의와 어떻게 충돌하고 있는지를 비판적으로 검토한다.

4강(6월 25일)은 이화여대 김보명 교수가 우파 보수정치의 재생산정치 개입 실태를 분석한다. 반동성애, 안티페미니즘, 극우 청년 담론 등을 통해 보수 정치가 성과 재생산을 어떻게 통제하려 하는지를 짚는다. 탈냉전 이후 등장한 새로운 ‘재생산 정치학’의 얼굴을 드러내는 강의다.

마지막 5강(7월 2일)은 가족구성권연구소 김순남 연구원이 ‘퀴어 재생산 정의의 전선들’을 주제로 발제한다. 전통적 가족제도에 균열을 내는 퀴어 가족 정치의 가능성과 한계를 함께 짚으며, 대안적 친족성과 돌봄의 방식을 탐색한다. 이 강의는 퀴어 운동과 가족구성권 운동의 교차점을 되짚는 중요한 자리가 될 전망이다.

셰어 관계자는 “이번 강좌가 광장에 오르지 못한 이야기들, 가장 소외된 이들의 삶에서 출발하는 재생산 정의의 담론을 확산하는 계기가 되길 바란다”고 말했다. 대선이라는 거대한 이벤트 속에서 사라졌던 ‘우리의 요구’가 선거 결과와 무관하게 다시 등장할 수 있도록, 이 강좌는 그 목소리의 발화점이 될 것으로 보인다.

강좌는 인권재단 ‘사람’의 지원을 받아 운영되며, 신청은 링크(bit.ly/reproductivejustice2025) 또는 QR코드를 통해 가능하다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.